TOEICに続き今度はスピーキング能力が向上したふりかえりです。

前回に引き続き、英語苦手マンがこのブログを読んで「行けそう」と思ってもらえるように書いておこうと思います。

弊社の英語化PJの最低ラインやっと突破した… (´;ω;`)

— VTRyo (@3s_hv) 2023年9月28日

お勉強終わってる人生だったので自分が一番驚愕だよ

TOEIC 285 → 705 (半年)

CEFR A1 high → B1 High (さらに半年)https://t.co/HcQBI3yYBh pic.twitter.com/6cPcI7eDhH

要約

- 自己紹介

- 学歴:文系四大卒(有名大ではないです)

- たぶん金をもらっていると勉強も頑張れるタイプ

- 社内のコミュニケーションが英語になりつつあるという世界観

- TOEIC 初期L&R スコア 285点(L:180 , R:110)

- 2022年9月から英語研修(コーチングなので基本的には自力で勉強するスタイルのもの)開始

- 中学校英語から始めた

- 毎日1時間〜2時間程度自習

- 単語と文法と耳慣れとテスト対策を適切にやるとスコアがぐいぐい上がる

- 半年後の2023年下旬に705点(L: 395, R: 310)

- TOEICが700点に到達したのでスピーキングテスト PROGOSを受験。CEFR A1 High

- この更に半年後の2023年9月末に目標であるCEFR B1を超えたB1 Highになる

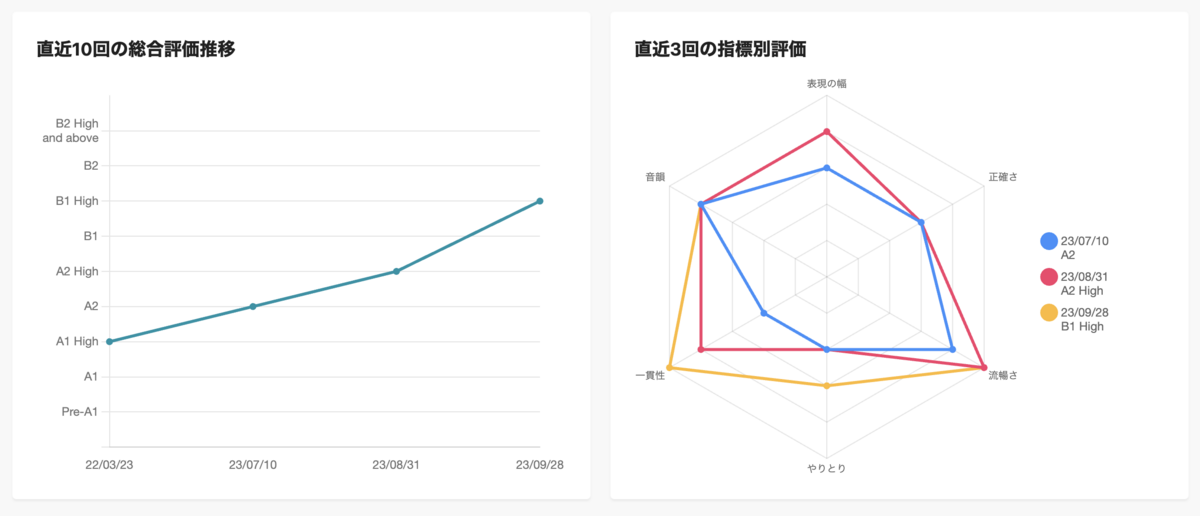

次にのスコア変動についてです。

- 4月から6月までは実は受験していなかったが、7月の段階でスコアは1段階しかあがっていない(伸び悩み)

- 7・8月のひと月ごとにスコアレベルが一段回ずつあがった

- 8月から9月の一ヶ月で急に2段階スコアがあがった (ここに何があったのか?→ 独学で詳細)

PROGOSって何?

PROGOS®(プロゴス)は実践的なビジネスシーンを踏まえた英語スピーキング能力を測定するシステムです。 幅広く仕事で使えるスピーキング力を測定することができます。 オープンクエスチョン形式、受験時間は20分、測定結果は最短2~3分で返却可能です。

練習問題としてアプリを利用できます。

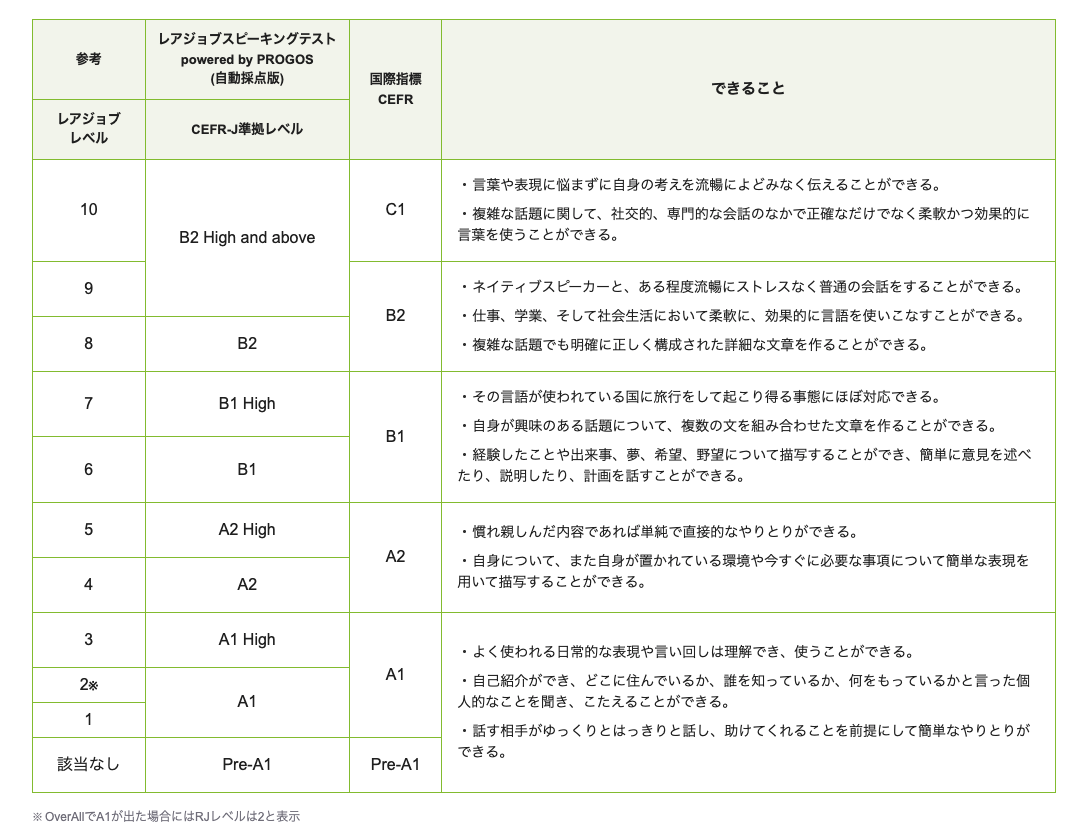

CEFRって何?

日本ではTOEICはそれなりに認知度がありますが、は初めて知りました。

CEFR(セファール/シーイーエフアール)とは、Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment(日本語訳:ヨーロッパ言語共通参照枠)の略で、ヨーロッパで、「外国語学習者の習得状況・言語運用能力」を示す共通の基準として設けられました。2001年に発表され(i)、2018年にさらに補遺版が出されました(ii) 。文部科学省が新学習指導要領における英語の評価指標として使用している等、学術界・ビジネス界で広く活用されています。

主に次のような特長があります。

- は世界共通・言語共通の語学力の枠組みであること

- 知識でなく実際にできるかをCAN-DOディスクリプタ(能力記述文)で示していること

- 学習者が自律的に学ぶことを推奨していること

は世界共通・言語共通の語学力の枠組みというのがポイントでしょうか。これでどの程度英語を活用できるのかを客観的に評価できるというわけです。

A1 Highはどれくらいのことができるのか

によるとA1 Highでは「日常的な言い回しは理解でき、使うことができる」あたりです。

PROGOSの受験フィードバックでは「限られた範囲の構文の中で、簡単な単語やフレーズを使い、限られた身近な話題に関して話すことができます」と返ってきました。

肌感だと、質問文がかろうじて聞き取れるので「Yes, I do」とか「Yeah」とかノリでカバーみたいな状態です。TOEICである程度のスコアが取れているので頭の中では「He is working today」という文は構築できるのですが、言葉としてとっさに出るかというと全く出ません。声に出たとしても、ぶっ壊れた文法でモゴモゴしているイメージです。

- 単語やフレーズをただつなげるだけ

- あー、んー、など黙っている時間が多い

B1を超えるとどのくらいの能力になるのか

によるとB1 Highでは「簡単に意見を述べたり、説明したりできる」あたりです。

PROGOSの受験フィードバックでは「自分が興味のある社会情勢について、ある程度スムーズなプレゼンテーションができる。詳細な説明を交えながら、社交的な会話を続けることできる」と返ってきました。随分と進歩しています。

肌感だと、質問も聞き取れているし、聞けなかった場合は「Sorry, I couldn't catch.」といった具合に、分からなかった旨を断ってから自分の意見を仮で話し始めるといった会話らしい事が可能になっています。おそらく海外旅行でも特に困らないでしょう。

ただし実際の英語ミーティングでは初歩の初歩であり、技術的な込み入った話はまだできません。

肌感、これでもミーティング中は「ぜんぜんわからないおれたちはふんいきで会議をやっている」状態なので現実は厳しい https://t.co/A6USgPnTD9

— VTRyo (@3s_hv) 2023年9月28日

勉強方法

英会話サービス QQEnglish

社がサポート対象にしている英会話サービス。なので、申し訳ないですが料金は会社持ちです。法人向けというわけではないので、もちろん一般的に利用も可能です。

雑感

ここでは、最初の講義でスピーキングレベルをテストされて自分のレベルを見つけてもらえます。そこからレベルに合わせた講義が始まるので「難しくて何もわからん」ということにはなりづらいように思います。

R.E.M.S.という独自のカリキュラムを使った講義と、トピックカンバセーションを選べました(これはプランによるかも?)

個人的には会話よりもこっちのカリキュラムを優先して受けてました。とにかく反射で英文を構築したい狙いがあったからです。

詳細は公式ページをご覧ください。

やってみた効果としては、うーん、あるのかどうかわからない。これだけをやったとしても英会話可能にはなりません。

講師も人によってスキルはまちまちで、相性が悪いとやりとりにストレス(テンポやテンション、褒めてくれる人そうでない人など)が生まれるので、好きな講師を見つけて指名予約するようになります。 ところが予約が埋まっていることが多く、中々受講できないことがあったので、あまりお勧めする気はないです。

失敗からの学び

最初のスピーキングテストの説明が全く聞き取れなくて失敗しました。しかも「もう一回言ってほしい」という言葉も出てこない(日本人の悪いところ出てる)ので、わからないまま進んでしまいました。

さらに悪いことに、私はTOEICである程度難しい構文や単語を覚えてきた自覚があったので、質問を深読みして自滅してました。

りんごの絵を見せられて「Is it apple?」と聞かれます。当然それはりんごです。間違い無いです。「りんごと見せかけてApple社でした」なんてこともありません。

しかしなぜか混乱して「e? fm...ah..yes」とか言ってしまうわけです。

これで晴れてレベル0になりました。

レベル0は「this is a pen」からです。まじで。つらい。TOEICとは何だったのか。自己肯定感も下がりました。

ただこのレベル判定には納得のいく理由もあります。要は「運用(口から出て話が)できなければわかってないのと同じ」ということです。

母国語だったら「ああ、それはりんごですよね。違いますか?少なくとも私にはそう見えてます」と答えられます。それが会話です。最低限「それはりんごです」と言うだけでいいのです。 英語になった途端その表現ができない(自信がない)のであればそれはそのレベルというわけですね。

なのでここで学んだ教訓は、言葉は自信を持って話せということかもしれませんね。

独学

雑感

正直むずかしいです。正解がないので、実際に英会話していて課題感があるところを補填できるものを選択しました。

とはいえ、8月から9月の一ヶ月で急に2段階スコアがあがった 頃にやっていた内容です。何があったか?と序文に書きましたが、主にここらへんの取り組みだと思っていただけると。

ELSA(発音)

- PROGOSの評価項目には発音や一貫性、会話も入っており、このあたりで苦手な分野を補っていました。 特にELSAは高額な分(コンテンツ的にも課金はおすすめです)、判定も辛いので矯正力がありました。発音評価はCEFR B2 and aboveになっています(それでも日本人訛は残ってる)。 elsaspeak.com

スピーク(会話の機会)

- スピークは会話の機会が少ない人や、実際の人間と話すのに抵抗がある人におすすめです。AIが自分の回答に対してさらに答えを返してくるので、自然と会話を続ける状態になります。他にもよく使うであろうフレーズを練習できるので、会話に苦手意識がある人はおすすめです。 www.speak.com

究極の英語リスニング(シャドーイングと特定シチュエーション時のフレーズ)

- 1000語でさまざまなシチュエーションに耐えられることを教えてくれる参考書です。音声はアプリでも聞けるので外でも安心です。シャドーイングに使っていました

- Youtube(お決まりフレーズ系)

- 見たものを描写する

- PROGOSにはグラフ説明問題があります。見たものを説明することになるのでこの練習はどこでもできます。電車内でも、家の中でも可能です。注意すべきは「日本語から英語にしないこと」ではないかと思います。母国語の語彙力は自分が思ってるよりも高いので、自動的に複雑な文章を構成しがちです。英語は英語で考えましょう

失敗からの学び

独学は迷子になりやすい印象です。特にTOEICほど目に見えた成長がないので「一向にうまくならない」感覚に苦しみやすかったと思っています。

上記のアプリや教科書はすでにある程度話せる方にアドバイスをもらいつつ選択しました。苦手分野はPROGOSのアプリで受験をして洗い出し、そこを重点的に改善するサイクルを回すしかないように思いました。

実践

会社で徐々に英語を使う機会が増えてました。とはいえ自チームにはまだ英語話者がいないので、最悪日本語が通じるという甘えは残っています。

- Slack

- ミーティング

私はすでにSlackのようなテキストコミュニケーションはほぼ英語となっていますが、ミーティングは日本人のみであればその限りではないです。

なお、そのような環境がない場合は、日記やつぶやきを英語にして書いてみる手があります。英作文はすぐに文章を構成する練習になり、その習慣が他の練習と合わせて口に出るようになってきます。身も蓋もない言い方をすると「慣れ」「場数」です。

こればかりはみんな同じこと言うな、と思ってたんですが、もうそれでしかないんだなと理解に至りました。実際やってると自然と出てくるようになるようです。

さらに当たり前のことを言うと、使わないと使えるようにならないのは実によくわかりました。

まとめ

TOEICのブログよりも抽象的なふりかえりになりましたが、肌感ではTOEICよりも勉強時間は短いです。机に向かう時間より、日頃から薄く意識してインプットする(人のチャットからフレーズをもらってみたり)ようになったからではないかと。

また、偉そうに書いてますがCEFR B1 Highは決して高いスコアではありません。正直全然、会話になりません。技術的な話はもっとしんどいです。

ここからは別の英会話サービスとともにディスカッションの練習に移行します。英語やっていきの方の参考になれば幸いです。